林语堂在书中写道:“苏轼已死,他的名字只是一个记忆,但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦、思想的快乐,这才是万古不朽的”。也有人曾说:“每个中国人心中,都有一个苏东坡。苏东坡作为中国文学史上的巨星,光芒从没有因时间而尘封。他一生风雨,遇事泰然处之,他把别人眼中的艰辛,活成了自己的潇洒人生。

不谙世故的不老顽童

苏轼很多时候更像是一个不谙世故老顽童。什么是老顽童?就是永远有一颗赤子之心、赤诚之心。无论生活中遇到多少困难、周围的环境多么尔虞我诈,总是能够以热爱、喜爱、欢喜的态度来看世界,看他人。总是能够以热情的态度、达观的态度看待世界。这样一来,这个人的身上就拥有一种特别的气质、特别的趣味,这让我想起了《士兵突击》中许三多说的一句话:“不管别人怎么对你,记住一个人的好总比记住一个人的怀好”,社会就是一个大染缸什么颜色都往里面倒,鱼龙混杂。苏东坡恰恰就是辛弃疾说的:“我看青山多妩媚,料青山看我应如是”的样子。我看世界多可爱,料世界看我也应该很可爱吧?这其实就是一种人生态度,世界丑恶还是美好不重要,重要的是我看世界的态度是美好的,这不正是王国维先生说到的:“以我观物,物皆着我之色彩吗?”心怀一颗赤诚之心对世人,知世故而不世故,这就是苏东坡最高明的处世之道。

苏轼曾经自己就对处世发表过宣言:我“上可以陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿”(《说郛》)。他说他跟谁都能聊到一起,上可和玉皇大帝侃侃而谈,下能与乞丐收容所的穷孩子促膝而谈。因为这个弟弟苏辙曾经劝他跟人交往要慎重,要有选择的交朋友,苏轼对他说:“吾眼前见天下无一个不好的人。此乃一病。”这话听上去有点儿傻,但是生活中的我们,其实都太精明了、太聪明了,所以也就不可爱了,这时候突然有个傻傻的苏东坡冒出来,看见谁都是自己的朋友,这样的人难道不可爱吗?

唐宋其他七大家的身上,有很多的特点与苏轼相似,但是唯独这点苏东坡表现的与众不同。苏轼在世俗世界与方外世界,都是一个热闹人,一个有趣的人。

我们都知道,苏轼很喜欢吃猪肉,佛印是苏东坡的好友,知道苏东坡的这个爱好。有段时间,佛印住在润州金山寺,苏轼常常去寺里探望他,佛印就会偷偷做点儿猪肉犒劳他。结果有一天发生了意外,佛印辛辛苦苦、小心谨慎地烧好了猪肉,藏好了地方,等苏轼来。苏轼来了,可猪肉却被人偷吃了!看来有人与东坡的爱好一样,知道佛印为自己好友准备了猪肉,也不举报只是偷过去吃了。这让辛辛苦苦为好友准备的佛印生了几分尴尬。

看到这一幕的苏轼,随即作诗一首:“远公沽酒饮陶潜,佛印烧猪待子瞻。采得百花成蜜后,不知辛苦为谁甜。”这首诗讲的是东晋高僧慧远主持庐山东林寺,曾邀请陶渊明与他一起修习佛法,并特别准许陶渊明饮酒。现在佛印为招待我而辛辛苦苦烧猪肉。遗憾的是猪肉不知落到谁的嘴里了,就像蜜蜂辛辛苦苦采成了蜜,却不知道最后是谁尝到了甜。虽然有点拿佛印开涮的意思,不过这玩笑却开得很雅致。

胸怀阔达的隐者

苏轼的一生也受到了多次的贬谪和流放。其实世人都有不顺心倒霉的时候,倒霉的时候如果表现出的就是一副倒霉相,那就很可怜、很可悲了,如果倒霉了还有一份豁达的心态、一副相对轻松的心情,那就难能可贵了。

古代遭遇贬谪流放的文学家不少,如屈原、柳宗元、秦观等人,他们或者自杀,或者死在贬所,生命力都不强,没有后续发展空间,也没有重振生命的机会。韩愈、欧阳修的贬谪流放时间都很短,在仕途与人生经历中几乎算不得什么,也不是他人生经历的转折点。王安石、曾巩、苏洵根本没有贬谪流放的经历。

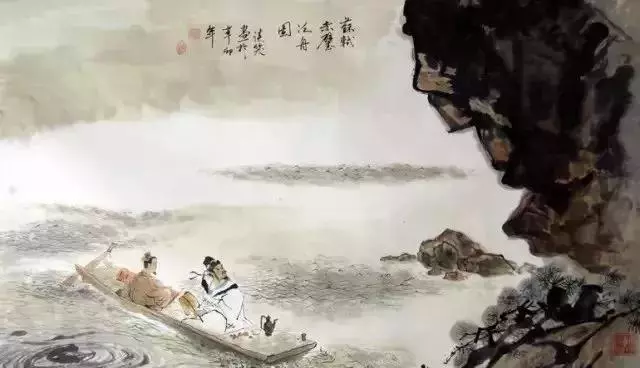

苏轼则不一样。他自己说:“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”他被贬黄州的时候四十五岁,这一贬就是四年;他被贬惠州的时候五十九岁,在惠州居住了三年;他被贬儋州的时候六十二岁,在儋州住了三年,离开海南的时候已经六十五岁了。所有贬谪流放时间,加在一起整整十年。在唐宋八大家当中,若论贬谪累计时间之长、年龄之大、次数之多、条件之艰苦,贬谪之后尚能全身而回,贬谪对创作、人格产生重大影响,所有这些综合因素加在一起,苏轼独占鳌头。贬谪流放生活,对苏轼产生了重大影响,改变塑造着他的人生与个性。

据苏辙回忆,当初苏轼曾经告诉他:“‘吾视今世学者,独子可与我上下耳。’既而谪居于黄,杜门深居,驰骋翰墨,其文一变,如川之方至,而辙瞠然不能及矣。后读释氏书,深悟实相,参之孔、老,博辩无碍,浩然不见其涯也。”我们现在所了解的那个“大江东去浪淘尽”的苏轼,那个“一蓑烟雨任平生”的苏轼,“也无风雨也无晴”的苏轼,其实都是在经历了贬谪流放生活之后的新的苏轼。

苏轼被贬广东惠州,生活很艰苦。他的老朋友和尚道潜给他来信,为他的健康而担忧。他给道潜的回信是这样写的:

某到贬所半年,凡百粗遣,更不能细说。大略只似灵隐、天竺和尚退院后,却在一个小村院子,折足铛中,罨糙米饭便吃,便过一生也得。其余瘴疠病人,北方何尝不病;是病皆死的人,何必瘴气,但苦无医药。京师国医手里死汉尤多。参寥闻此一笑,当不复忧我也。(《答参寥三首》)

什么是达观?就是看透了生死。道潜来信所担心的不就是死亡么?那我告诉你,在哪儿都免不了一死。这样想问题,似乎非常消极,其实是以退为进。常言说,忍一时风平浪静,退一步海阔天空。来到惠州这个当时的不发达地区,从表面看,的确是增加了死亡的几率,但是退一步想,在哪里都有死亡的可能。这样想问题,实际上是大大降低了会病死在惠州的恐惧感与危机感,反过来说,也就是大大提升了在惠州生活下去的安全感与空间余地。在艰苦的地方,生存的空间本来就小,能够生存的理由本来就很少,只有退一步,才能给自己的生存挪出一块空间来,才能给自己继续生存下去找到更多的理由。这不是鸵鸟哲学,也不是懦夫的哲学,而是生命遭遇到不可克服的困境时表现出的特殊的坚强。

苏轼既善于深入人生,又善于超越人生,在各种生活环境中遍尝了各种人生滋味,但又总能出乎其外,发现其中的“至味”——“可观”处与“可乐”处。

他在艰难困苦中,总是设法找到人生的乐趣,他什么饭都能吃,什么房都能住,什么样的忧愁烦恼都可以解脱,在什么样的环境中都能保持无往而不乐的达观心境。“苏轼已死,他的名字只是一个记忆,但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦、思想的快乐,这才是万古不朽的”。