陈冰序精选:

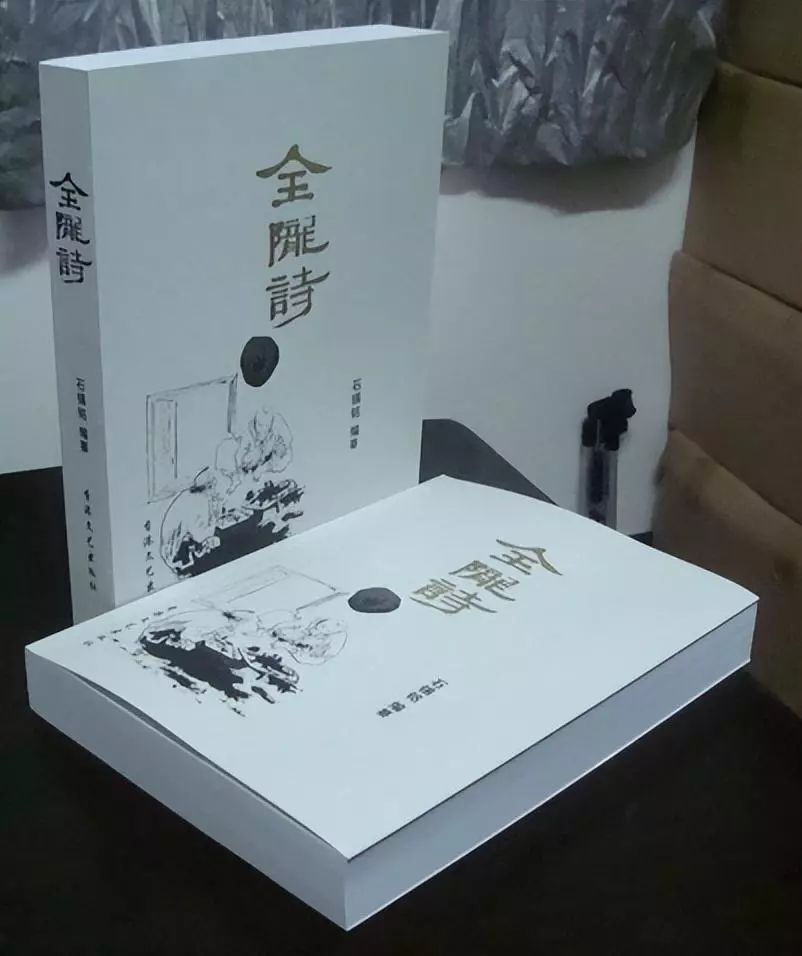

前人没有编纂过《全陇诗》,于是石先生主动扛起这项重任,要人知道甘肃虽然经济后起,但文化上是富翁。石先生是第一个吃螃蟹的人。在他之前,没有一个甘肃人编纂和收集整理过的《全陇诗》,他竟然把《全陇诗》这个螃蟹给吃得酣畅淋漓、津津有味。

编纂《全陇诗》,令人对石先生敬佩有加。这项原本应该由专家学者担纲、由国家或省级文化基金支持的项目,居然由一个个头不高的人单独完成,算得上是“绝活”。

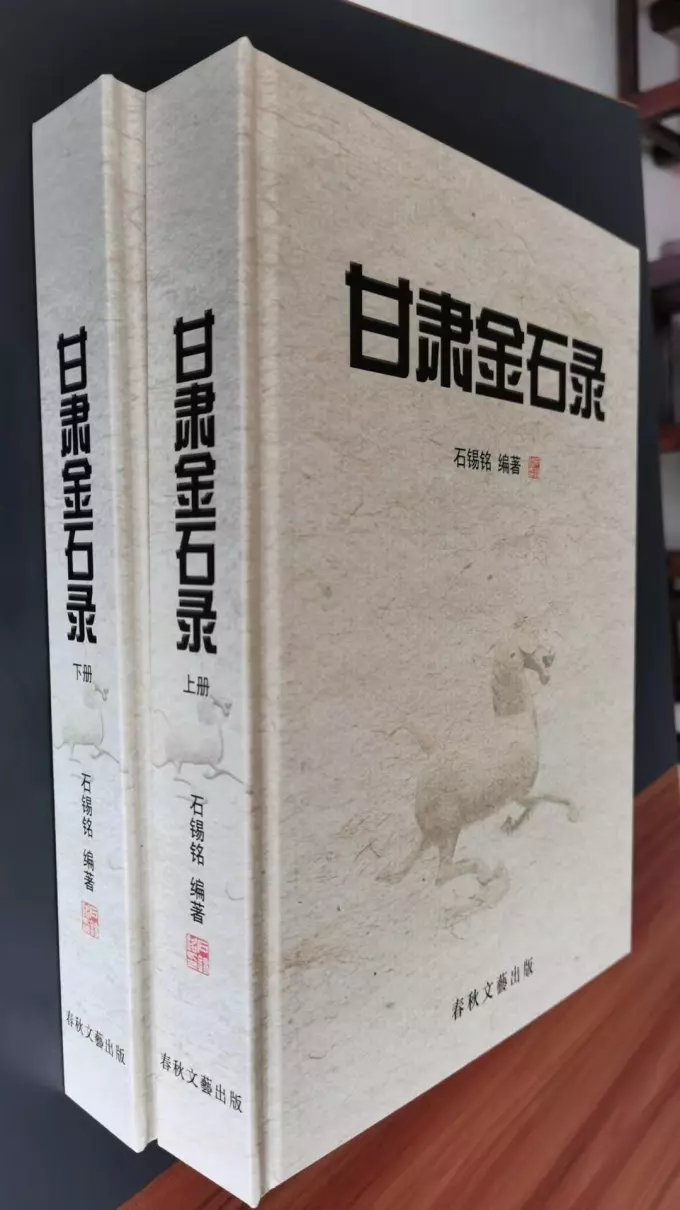

他总说他一生有三个“得意”,一是提出智能化概念,二是编纂出版《全陇诗》,三是编辑出版《甘肃金石录》。不过,石锡铭先生并没有到颐养天年的年龄,而是正逢文化发现和创新的壮年时期。我们祝贺石先生完成三大心愿,并且希望在休息调养一段时间后,能够琢磨出第四个“得意”,并且为之孜孜以求,让关注你的朋友们再次大吃一惊。

陈冰《甘肃金石录》序:喜欢弄点文化的人

一个热气腾腾的兰州牛肉面馆,一位热情的西北汉子操着浓重的陇西口音向我走来,嘻嘻哈哈介绍自己,讲述在深圳闯荡的兴奋与苦酸。他是一位商人,谈笑间时不时地流淌出边塞诗句,把一顿邂逅的午餐调制得别有滋味。

这是第一次结识石锡铭先生的场景,多年后总是难以从脑海中抹掉,因为反差真的很大。从医校毕业后,石先生像很多有闯劲的年轻人一样,没有安心在甘肃老家,规规矩矩地走一眼望到人生终点的路,而是拎起带着医学院药味的书包,一个健步挤进南下的列车。还好,随手从书堆里拣出的一本唐诗三百首,驱逐着绿皮列车里几十小时的汗臭味,平静初次远行的焦虑与躁动。

大西北读了点书的人,总是对古今历史、诗词歌赋有某种亲近。不以此为生,却也不离不弃。文化不能当饭吃,却又是精神中不可或缺的要素。石锡铭在特区的天地中横冲直撞,搞媒体,做广告,尝试实体经济,探索智能网络,生活越来越无忧无虑,精神越来越觉得该有所超越。看《全唐诗》的历史文化价值,以及给民族气质持续不断的濡养功能,他脑洞大开:能不能编篡一本《全陇诗》,将古今中外有关甘肃的诗歌一网打尽,给人们留下一个记录,也让家乡人感知甘肃在文化史、文学史上的赫赫功业。

漫漫黄沙中,沉积着郁郁葱葱的文学森林。但前人没有编纂过《全陇诗》,于是石先生主动扛起这项重任,要人知道甘肃虽然经济后起,但文化上是富翁。石先生是第一个吃螃蟹的人。在他之前,没有一个甘肃人编纂和收集整理过的《全陇诗》,他竟然把《全陇诗》这个螃蟹给吃得酣畅淋漓、津津有味。

编纂《全陇诗》,令人对石先生敬佩有加。这项原本应该由专家学者担纲、由国家或省级文化基金支持的项目,居然由一个个头不高的人单独完成,算得上是“绝活”。

我们的交往从此换了视角。他的头发日益稀少,额头上的光亮向后延展;他书桌上的资料日渐增多,书架上的诗集向前叠加。历经12年,他把商务全托给朋友家人,自命为“全职编辑”,居然也把历代陇诗给打理得清清爽爽,面貌一新,上下3000年的首编《全陇诗》脱颖而出。厚厚的一本,很有重量。

很有意思,他的《全陇诗》编纂出版后,中国的“一带一路”倡导风动全球。石先生说,冥冥之中,他感知到某种力量在推动他完成这艰巨的任务。狭长的河西走廊上,陇诗的风尘和韵律,以及独特的味道,向东西方延伸,在数千年的时间河流中。

接下来,石锡铭一发不可收拾,开始整理从搜集《全陇诗》资料时一起搜集的《甘肃金石录》。这是一项更为艰巨的工作,不仅资料收集困难,尤其是文字量大,点校考证更是难上加难。

甘肃金石,有民国文史馆馆长张维整理过,也只是搜集到明代之前。石锡铭要做的,是补录清代和民国时期及其后来出土和发现的历代新品,难度可想而知。

于是,石先生频繁地从深圳到甘肃,再从甘肃到其他地方,请教大家,疏解疑惑。每逢节假日亲朋好友聚会,石锡铭总是缺席,不是在武威文庙,就是在甘肃省博物馆,大有“不和你们玩了”的超脱感。没错,他是跟古人对话,和贤才聊天,与金石碰撞。记得有次,他突然来电话,兴奋地像孩童一样讲述叛徒的故事,一家人三世积累的功名和美誉,毁于一旦。他讲的是甘肃吴姓庄浪人,祖先乃战国贤人,孔子点赞;传之南宋、升任太尉的吴挺,是抗金名将,还曾代表朝廷出使金朝。他的儿子吴曦,在他去世时正在和州(今安微和县)任职,后来官至殿前都指挥使、太尉。后来南宋准备攻金,吴曦兴州都统制兼兴州知州,掌握军政大权。可是在这关键时刻,吴曦却成了叛徒,投降于金,还把甘肃四州地献于金国,引金兵入凤州,以便过把当蜀王的瘾。好景不长,当蜀王41天后被数十名壮士夜袭,死在斧头乱劈中,裂其尸、献首级于宋宁宗。当叛徒连累一大家族人,妻儿兄弟、叔侄表亲被满门抄斩,除去名籍。石先生不由感概,常闻富不过三代,吴家三世建功西陲,屡受奖赏,官至王侯,盛名川陕一带,但功亏于吴曦叛国,实在令人唏嘘。

又是7年的离群寡居,石锡铭给我们捧出厚厚的《甘肃金石录》草稿,其中很多是新的发现、新的收录,让我们大开眼界。我们的故乡,我们的甘肃,居然潜藏着这么多丰富的文化资源,掩埋着这么多惊天动地的人文宝贝,让人“念天地之悠悠,独怆然而泣下”。对于这本大作的价值,留给文史学家和金石学家来评说,笔者在此只能以亲历者的身份,讲述石先生矢志不渝的求索精神,以及为故乡文化所持的那颗温暖的心。

他总说他一生有三个“得意”,一是提出智能化概念,二是编纂出版《全陇诗》,三是编辑出版《甘肃金石录》。不过,石锡铭先生并没有到颐养天年的年龄,而是正逢文化发现和创新的壮年时期。我们祝贺石先生完成三大心愿,并且希望在休息调养一段时间后,能够琢磨出第四个“得意”,并且为之孜孜以求,让关注你的朋友们再次大吃一惊。

陈冰于深港边上

2017年7月

陈冰:《深圳特区报》评论部主任、资深评论员、深圳卫视《直播港澳台》特约评论员。

石锡铭编著《全陇诗》

关于《甘肃金石录》

《甘肃金石录》系甘肃陇西人石锡铭先生个人独资编纂。

《甘肃金石录》是石锡铭先生从1998年始搜集。八易其稿,至2022年再次印刷,历时24年。包含秦前、秦汉、晋魏南北朝、隋唐、宋(含西夏、五代十国)、元、明、清、中华民国、1950年后、待断代、补遗等各一编,分十二编、373卷,上、下两册。共计230.4万字,存目4535条。

石锡铭先生一人之力,半生心血,独资编纂《甘肃金石录》,一言以蔽之:为甘肃文史做出突出贡献。央视编导徐而缓在《甘肃金石录》的序中写道:“石锡铭先生是当今中国难得的、具有文化自觉的金石学家。他用二十多年的时间,静下心来磨一剑,精心打造《甘肃金石录》,仅凭一家、一己之力,完成了本该是甘肃大学、甘肃社会科学院、甘肃文物局或甘肃文史委等单位集众人之力、多年才能完成的一项工作。”(《甘肃金石录序》)。