爱好戏剧很多年,安徽的黄梅戏,河南的豫剧,四川的川剧,上海的沪剧等,皆为我所爱,但在中国众多戏剧之中,唯好京剧。像“中毒”一般,皮黄的魅力深入骨髓。自牙牙学语由奶奶抱着去看戏始,看了这么多年的戏,也听了这么多年的戏。对京戏近乎痴迷。

京剧老生中最为推崇余派之艺术。自小听戏,一直到如今,越发深切的感受到余派艺术的深邃。每当聆听余叔岩先生的十八张半唱片,总是带着崇敬的心情,我也总和好友说,听余叔岩的录音总是常听常新。很懊悔,没有生在余叔岩的年代,不能窥得余派之真谛。

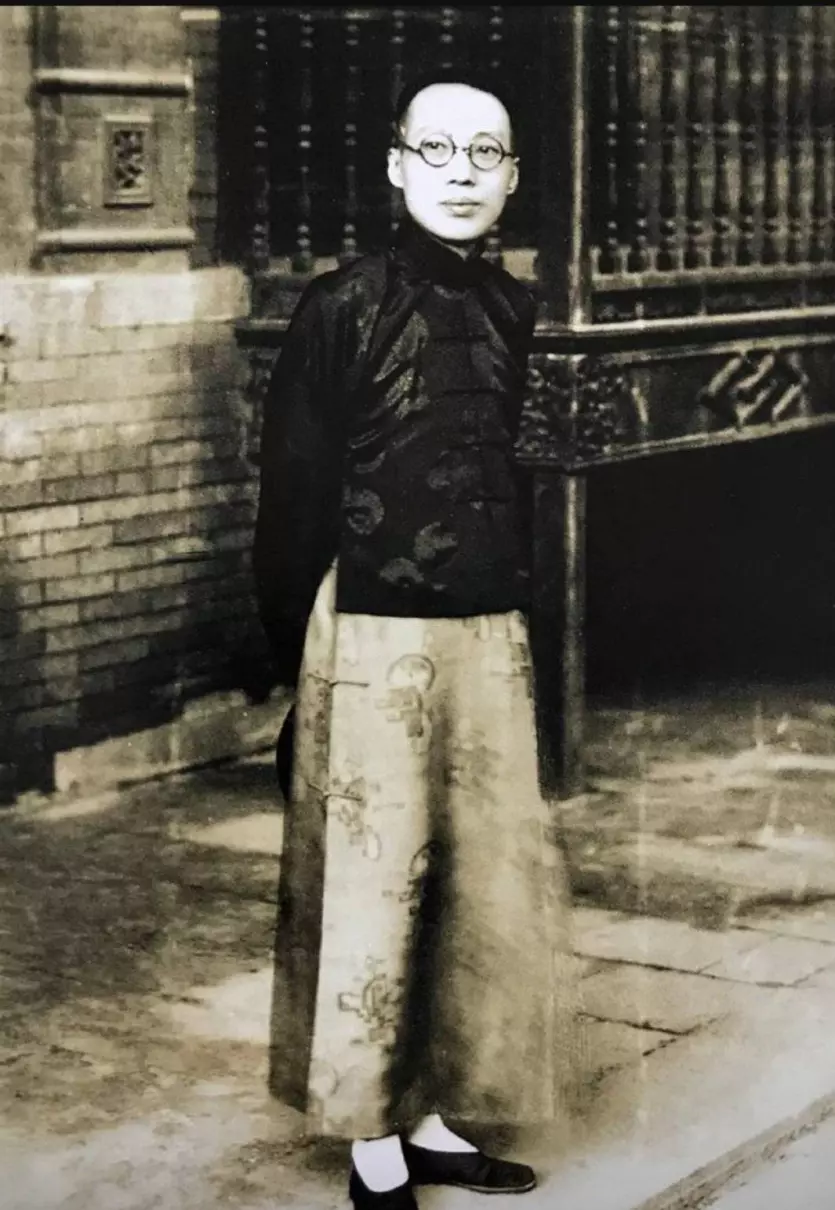

余叔岩

余叔岩的舞台生命不算很长。可他一生之中都在不断的学习研究,充实自己的艺术,在我的眼中,余叔岩对待艺术接近严苛,一丝一毫的失误他都坚决的不允许发生在自己的身上。余叔岩最为崇拜谭鑫培。和杨宝森学余派一样,对于别人称之为“杨派”,杨宝森道:“哪里来的杨派,只是嗓子不好的余派罢了!”对于余叔岩而言,“哪里来的余派,也只不过是学的谭派而已!”

余叔岩学老谭,学的很辛苦,也很认真。他把谭鑫培的艺术领悟的很深刻,经过结合自身条件,大胆创新,但也绝对的遵守其京剧的发展规律。将京剧老生之艺术推向了一个高峰!

余叔岩《宁武关》

我认为,余叔岩之所以能达到老生之法帖的地位,后学者前仆后继。其真正原因是他全面的继承了传统,在系统的掌握了京剧的美学法则之下,遵循艺术发展规律的革新。“发展”和“创新”是戏剧的俩大主题,于京剧而言亦是。但一味的创新显然是与我们的初衷相背离,没有良好的继承,何谈创新?创新是必须建立在继承之上的。对于京剧,更是如此,一个京剧演员只会一出戏,他能成功的创新吗?显然不能。

梨园名宿吴小如先生有个故事,中国戏曲学院请吴老去上课,吴老去到学校,教室里坐着一群戏曲导演。吴老第一句话就是,“你们会唱戏吗?”教室里多半都不出声,吴老接著说:“不会唱戏,改紧改行!”吴小如先生向来直话直说,他认为导演不会唱戏不可能导的好一出戏,编剧没看过几百出戏,那也是编不好剧本的!

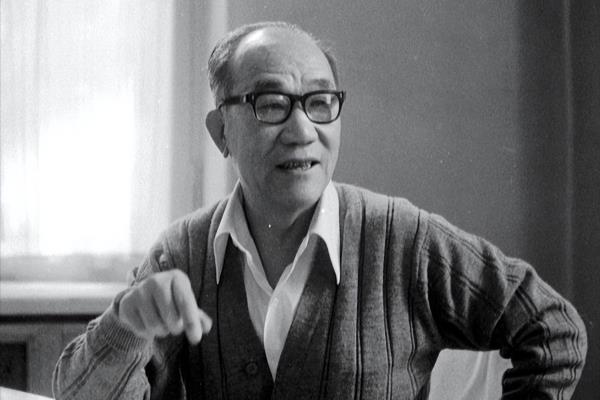

吴小如先生

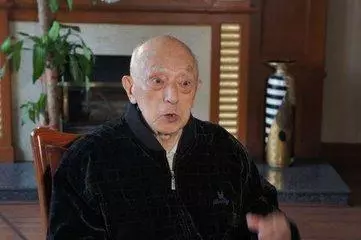

余叔岩学的是谭鑫培,但谭鑫培的天赋条件要高于余叔岩。余叔岩学老谭下了很大的功夫,打下坚实的基础后,他结合自己的嗓音特点近而形成了余派。余派唱腔委婉动听,中正平和。部分唱腔技巧性也很高,但这些技巧并不是“花哨”,而是为了准确的表现人物,听余叔岩的唱,总是情感充沛,顺畅自如,极其动听!

余叔岩、李少春、孟小冬

学习余派的人常说,“中锋嗓子提溜儿劲”,余派唱腔总是提着一股气,全程毫不松懈,高音亮,低音苍,也很通透,灵活自然。余叔岩对字韵方面有着很深入的研究,“三级韵”灵活的掌握,我认为学习京剧老生,以余派作为基础是最不会出错的。

学习余派可以最直接的是通过其所留十八张半录音来系统的学习余派声腔,也可通过余派传人的资料录音学习,如孟小冬、李少春、杨宝森、谭富英等。当然,一些业余名票亦是良师。如张伯驹、刘曾复、李适可。他们所留录音和文字资料都是学习余派最为珍贵的材料。

余叔岩《洗浮山》