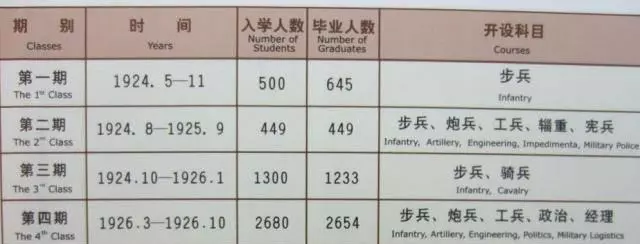

黄埔军校,作为20世纪最具传奇色彩的军校之一,吸引了许多上个世纪民国时期的男人们的向往。从1924年到1949年,黄埔军校共培养出32万名各种高级军官,他们在战场上展现出非凡的勇气和才华。然而,有人对黄埔军校前期和后期的培养效果提出了质疑。前期的黄埔军校培养了许多名将,而后期的黄埔军校则几乎没有涌现出什么名将。

这一现象是如何发生的呢?首先,我们需要了解黄埔军校的历史背景。黄埔军校最初是为了挽救中国的危亡而设立的,其目的是培养一批优秀的军官。黄埔军校前六期毕业的时间正处于中国军阀混战的时期,许多部队都是乌合之众。在这样的背景下,黄埔军校的毕业生们有了充分的机会在战场上发挥自己的才能。

胡宗南、杜聿明、陈明仁等名将,都是在这个时期崭露头角的。然而,抗日战争初期的情况却不同。日本军队训练有素,具有超高的战斗能力,而黄埔军校六期以后的学生们尚未有机会在战场上积累经验。他们必须实打实地去战斗,想要建功立业并不容易。

此外,黄埔六期以前毕业的学生们大多能有机会深造完再去军阀那里练练手,最后很多人都能走上高位,指挥作战。然而,黄埔六期以后的军官们命运就不那么幸运了。由于战争的惨烈,每年都需要大量新的军官补充。然而,这些军官不能随便找,必须经过严格的选拔。这使得许多黄埔军校的学生们还没有毕业,就被推上了战场。

在这种背景下,他们想要出人头地,建功立业,保家卫国,只能用生命来前赴后继。最后,黄埔军校的“市场”并不大。黄埔校门口曾挂着一副对联:“升官发财请往他处,贪生怕死勿入斯门。”这说明黄埔军校的学生们并不是只为了升官发财,而是为了救国救民。然而,黄埔军校六期以后出现了一些薄幸之辈,他们并非真正的才华出众。

再加上军官的位置有限,导致想要出头的机会极为有限。尽管黄埔军校后期没有涌现出太多的名将,但我们不能忘记黄埔军校在近代史上不可动摇的地位。正是他们的英勇奋战,才为我们创造了今天的幸福生活。让我们向这些革命先辈们致敬,感恩他们抛头颅、洒热血的精神。