一生匠心筑伟业 杏坛薪传育英才

——忆原成都市建设学校副校长古平南先生

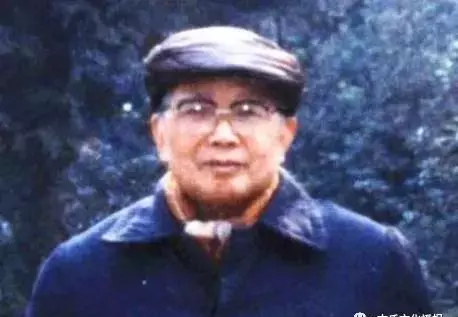

古平南

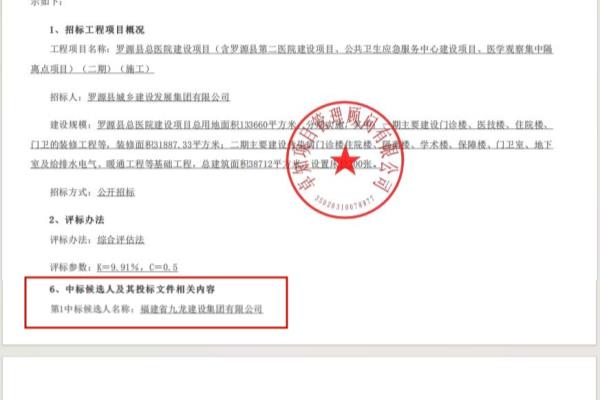

在四川大学望江校区有一栋具有中国特色的仿古式建筑,飞檐雕花而高雅气派,红柱和青砖交相辉映,建筑造型浑厚凝重,构图错落有致,台基式的坚实外观形成了庄重大方的格调,当时被称为“一大楼”,现已成为四川大学的标志性建筑之一。这座建筑的设计者便是原成都市建设学校副校长、著名建筑设计师、古建筑专家古平南先生。

古平南(1914-1997),四川省长宁县人,重庆大学毕业,曾经师从著名建筑学家和建筑教育学家杨廷宝院士。1950年参加工作,先后任川南建筑公司工程师、设计科长,四川省建筑设计院工程师、副主任工程师。1958年8月至1978年7月,因错划为右派长期参加体力劳动。1979年2月经绵阳地委组织部批示予以平反纠正并恢复政治名誉。1979年8月调至成都市建设学校任教务处副处长、副校长兼房屋建筑设计室主任。

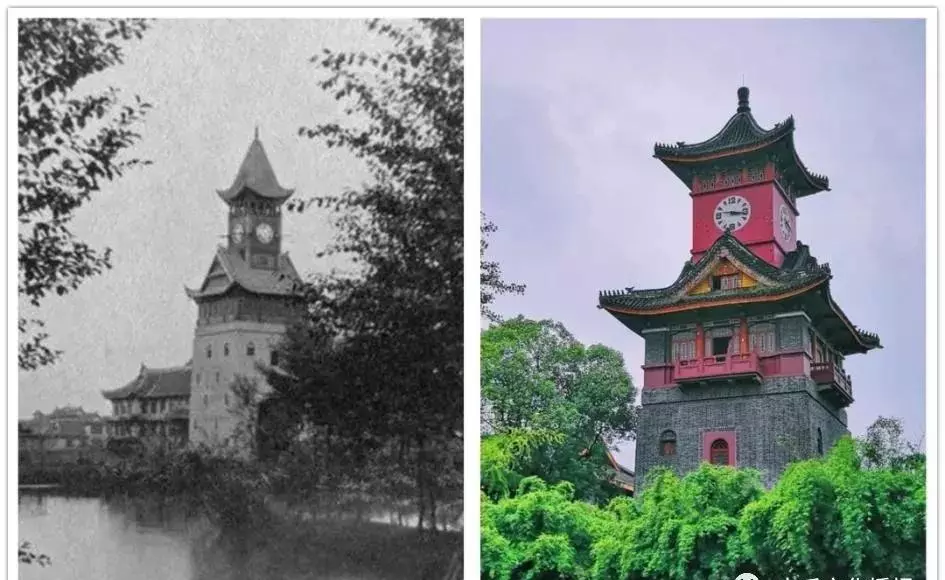

古平南先生1952年6月被评为川南行署一等劳动模范;1953年设计西南民族学院(现西南民族大学)民族形成教学楼两幢;1954年因设计成都工学院(现四川大学)“一大楼”,提前完成任务,应邀出席省先代会,连升两级,提为省设计院副主任工程师,同年完成四川大学华西校区钟楼的改建工作。

古平南设计、始建于1955年的“一大楼”,是当时成都工学院(现四川大学)的第一教学楼。

2013年改为四川大学行政楼,命名为“明德楼”,并被国务院确定为全国重点文物保护单位。

古平南先生在1980年至1984年任成都市建设学校副校长期间,担任建筑学的教学任务,先后主持设计了峨眉山报国寺钟楼、洗象池区域部分工程项目的设计方案,成都市人大常委会办公大楼的工程设计方案,成都市建设学校实验楼、图书馆的设计方案,同时任成都建筑学会理事、金牛区第九届人大代表。

校友李亚林对古平南先生的回忆——

校友李亚林,是成都亚林古建筑设计有限公司的创始人、高级工程师,也是古平南先生的高足之一。他曾回忆古平南先生在成都市建设学校上课时的往事:“我还记得,第一次看见古老师,他穿一身蓝色中山装,胳膊下夹着一本沉甸甸的书,戴着眼镜,衣服胸口的口袋前还插了两支钢笔。”当时,李亚林脑海只有一句话:“这老头儿看起来挺有学问。”

英国建筑设计师荣杜易设计的华西坝标志性建筑钟楼和古平南修改后的钟楼,为全国重点文物保护单位

1980年,李亚林在成都市建设学校学习“工业与民用建筑”专业。这一年,被平反不久的古平南成为该校教师,任教其中一门“建筑学”课程。站上讲台,古平南流利的英文惊呆了所有学生:“他用中、英文给我们讲课,一句英文,然后再用中文翻译过来。简直让我太崇拜了!”

不过,当时包括李亚林在内的许多学生都不明白,学建筑嘛!为什么还得一句中文、一句英文?“学到用时方恨少,从事古建筑行业后才知道,经常要查阅一些外国古建筑的资料,上面很多专业术语全是英语。”几十年后,老同学相聚,聊起当年听古平南讲课时,下面一边忙着记笔记,一边满头大汗翻英语字典的模样,都明白了古平南当年的良苦用心。

画中国地图掷地有声说爱国

古平南上课前的工作做得可谓细致,用李亚林的话说:“古老师的备课本像是从印刷厂出来的,备课本上是一排工整的仿宋体。”然而,第二天上课时,古平南却极少看备课本。他讲课更喜欢兴之所致,想起哪里便是天马行空般大侃特侃。

“他对历史和诗词特别有研究,更像一个历史学家和文学爱好者。”一次讲到集元、明、清三代世俗和宗教建筑于一体的武当山古建筑时,古老师如同注射了兴奋剂,言谈中激情迸发。花了30多分钟时间讲了三个朝代明显的古建筑风格,古平南形容九观、九宫、十二亭、三十六庵堂、三十九桥梁、七十二岩庙等33处建筑,用了一句话,“古栈道似银线串珠,每一单景建于峰、峦、涧之中,成仙山琼阁意境。”

成都昭觉寺大雄宝殿,1989年由古平南先生亲自手绘设计,并带领李亚林校友及助手们完成制图和施工图纸绘制

学生还沉浸于武当山古建筑的鬼斧神工时,古平南长叹一声,吟起“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”又从杜甫“开刀”讲起唐代安史之乱。“国家兴亡,匹夫有责。”讲完这句话,古平南面向课堂,拿起粉笔“刷刷”几下,侧身在黑板上准确无误地画下一幅中国地图。他用手指围着地图重重勾出一个大圈,一字一句地说:“这是我们中国的土地,你们要牢牢记住!”

手绘课本 活教材逐点灌输

古平南到学校任教时已是60多岁的老人。“他经常对我们说,他当老师的时间不长,想把自己肚子里的东西全部教给我们。”

李亚林记得,当时学习“建筑透视”这一课程时,市面上买不到这种专业的课本。“建筑透视类似于素描,需要设计师从不同角度用图面和线条去展现建筑物。”没有这种课本,怎么办?古平南在家自己动手绘制出50多种建筑图,把这些图当作活教材逐点给学生们灌输。其实这门课程只有‘建筑学’专业的才需要吃透钻深,而李亚林所学的专业只要求对其有所了解。

“他还是自己动手绘制了课本,60多岁的老人在日光灯下面,用铅笔一笔笔、一条条制作了50多副建筑图。他又严厉,又‘固执’。”讲起这个“固执”又严厉的先生,李亚林双眼湿润了。