请君试问东流水,别意与之谁短长。近日,南京大学意大利籍留学生慕容晨希迎来了自己的毕业季。由于疫情,晨希已经回到意大利,南京大学文学院的学习生涯让他受益良多,目前他从事的工作是教意大利人中文,同时也教中国人意大利语,晨希将在他的人生中延续对中文的热爱,为中国与意大利的友好交流贡献自己的力量。

因为“晨曦的第一缕阳光”而得名

晨希的意大利名为“Rosario Delle Serre”,他接受了一位中国朋友的推荐,取中文名为“晨希”,寓意为:晨曦的第一缕阳光,带来的是光明,也是希望,晨希就是要做一位永远迎着阳光、追寻希望的少年。“慕容”这个姓氏,是他刚来到南大文学院就读时,他的导师童岭给起的名字。童岭选择了最接近Rosario发音的“慕容”。

晨希和中国的缘分似乎是一种命中注定。晨希本科就读于那不勒斯东方大学,该大学的前身是意大利传教士Matteo Ripa建立的中国学院。直到今天,那不勒斯东方大学仍然以一幅18世纪的油画为学校简介的封面,画面上是Matteo Ripa和他的两位中国弟子,远景中可以依稀见到中国学院当年的建筑。晨希在那不勒斯东方大学就读期间专攻中文专业,他的导师毕罗也和中国有着相当深厚的交往,早年曾在北京电影学院、中国美院及浙江大学留学进修,之后又在上海高校教授过一段时间的文言文。晨希跟着老师不仅学习现代汉语,还学习文言文,并且修读了从先秦两汉到1912年间的中国文学。

回首南大学习生活:“是南大选择了我”

晨希来到南大文学院继续追求他对中文的热爱 。“不是我选择了南京大学,而是南京大学选择了我”,当问及晨希为何会选择在南京大学就读时,他非常谦虚。

相较于晨希的本科学校,南大文学院的授课内容更加丰富广博,涵盖了中国古代文学、中国现当代文学、汉语言学、中国戏曲等诸多课程,晨希最喜欢其中两门课程,一个是马俊山老师讲授的“戏剧研究导论”,另一个是赵益老师开设的《易经》。马老师从中国学者的视角分析希腊、罗马戏剧令他印象深刻,而《易经》中经学和道教的神秘因果联系、晦涩的宗教知识、古老的东方智慧、先哲的哲学思辨燃起他极大的兴趣。

让晨希感到中西教育模式差异最大的地方在于:他的本科学校主要采用问答、讨论式的互动授课,而南京大学的老师们则是倾囊相授自己的理论观点。一个需要课前做充分预习和发言准备,一个在课程当中要高度集中做笔记,课后再进行整理复习。这两种截然不同的教育模式让他在入学之初吃了些苦头,常常觉得老师所讲难以理解,但逐渐适应后,他的中文水平得到了突飞猛进的成长,对中国的文学文化也有了更深的理解。

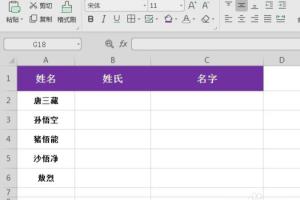

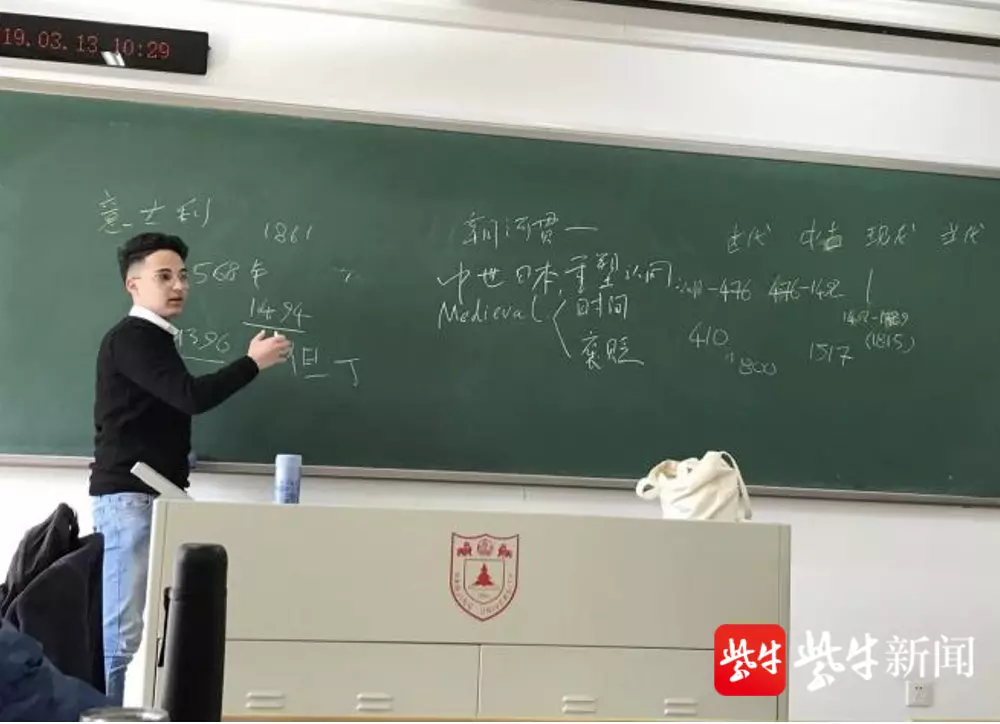

图为晨希正在童老师“中国中古经学与佚籍”课上作报告

在意大利参加毕业答辩,学院为他开设了线上通道

疫情暴发后,晨希被阻隔在万里之外的意大利,毕业论文的撰写可谓一路坎坷。不仅搜集查阅中国古代文学资料异常困难,晨希自己还得了新冠肺炎。在此期间他的老师和同门给予了非常大的帮助,经常给他推荐书籍,帮他查找电子版资料。答辩当天,文学院专门为他开设了线上通道,由于意大利和中国有6小时左右的时差,晨希当天通宵准备,终于顺利答辩,他优秀的论文也赢得了在场答辩老师的一致好评。

晨希的毕业论文采用中西对读的方式论述了“魏晋南北朝志怪小说中的梦境”。这个论题他已经构思良久,受天主教深刻的影响,晨希刚来南大的时候,就一直想研究欧洲中世纪关于灵魂和梦境的文化。当在导师的指点下学习到魏晋南北朝的志怪小说时,他惊喜地发现这些小说中有和意大利传统高度相似的梦境和鬼魂叙述。于是,这篇交织着梦与现实的篇章成为了晨希求学生涯最美的点缀。

“我非常想念我在南大的时间。因为疫情不能回去是一个让我很伤心的事情。”晨希说,“我最喜欢南大的气氛:学生们都很努力,都很爱学习,都很看重他们的未来。我当时交了很多朋友,我真的很想他们……在南大读研是个我无法忘记的经历。无论是什么年龄或什么地方,我都会一直讲述我在南大的故事。”