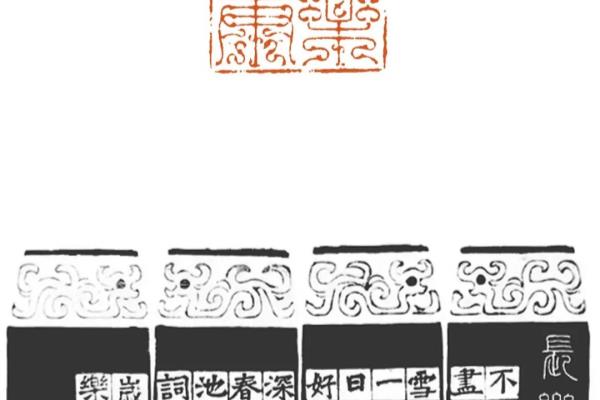

徐生翁(1875-1964),早年因寄养外家,故名李徐,号生翁,中年以李生翁书署,晚年复姓徐,仍号生翁,出生于浙江绍兴檀渎村。他从小就对书画情有独钟,勤奋实践,最终形成了独特的个人风格,被聘为浙江省文史馆馆员,留下了《20世纪书法经典·徐生翁》等著作。

徐生翁的书法在1980年代得以广泛传播,然而即便在专业圈子中,对他的评价一直存在争议。有人觉得他的书法别扭、没谱,认为其个性过于强烈,不容易被传统书法体系所接受。这些批评往往来自审美领域的保守主义者,他们难以认同任何古来所无的创新,无法理解艺术中的“我师古人,古人师谁?”这样的追问,因此难以成为徐生翁的同路人。

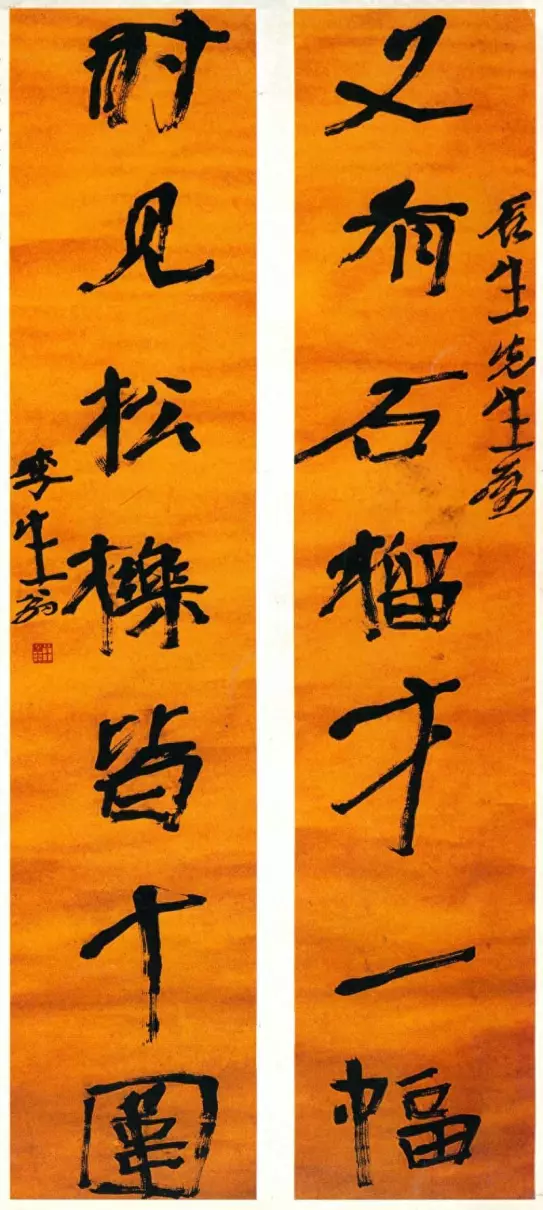

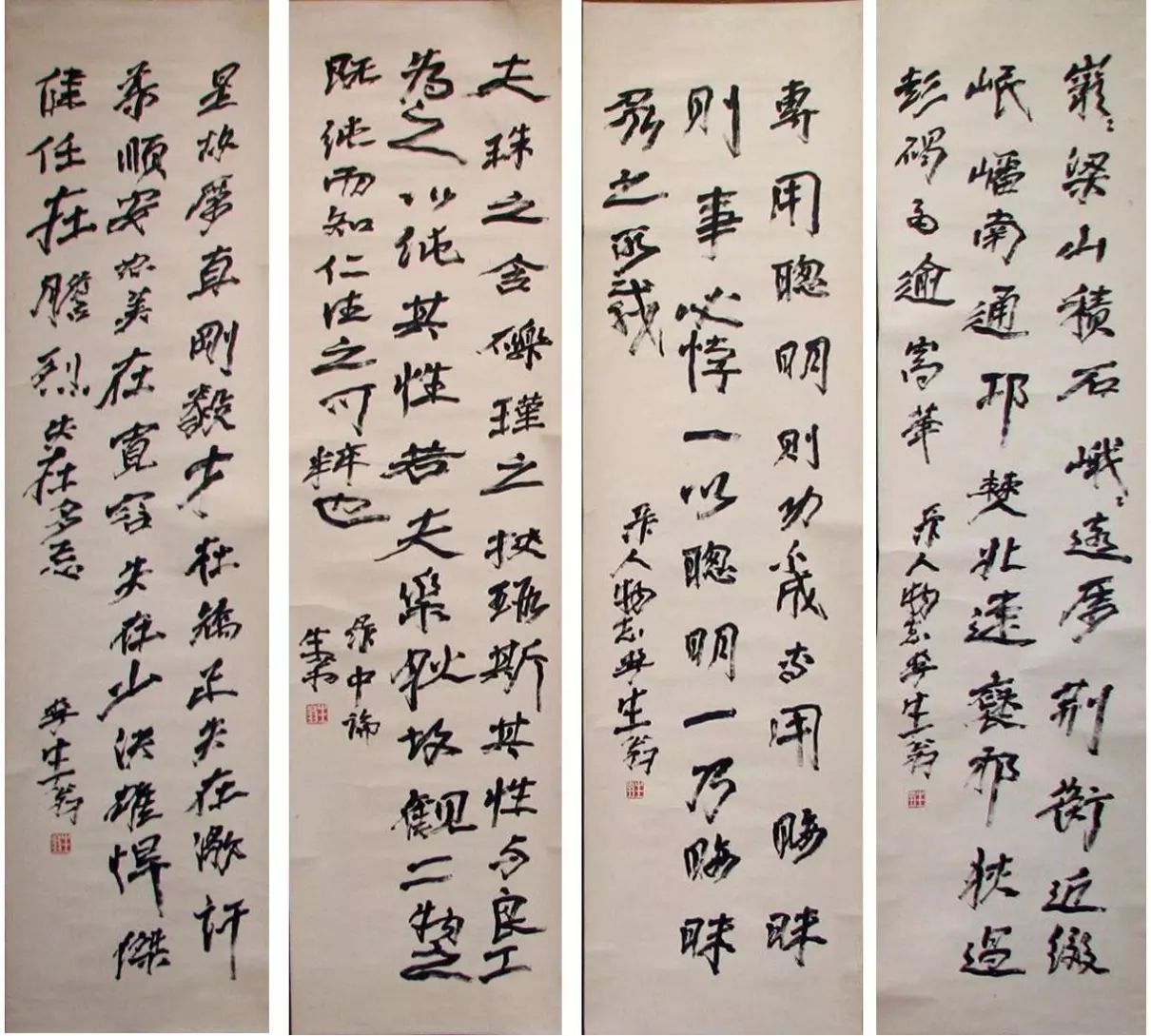

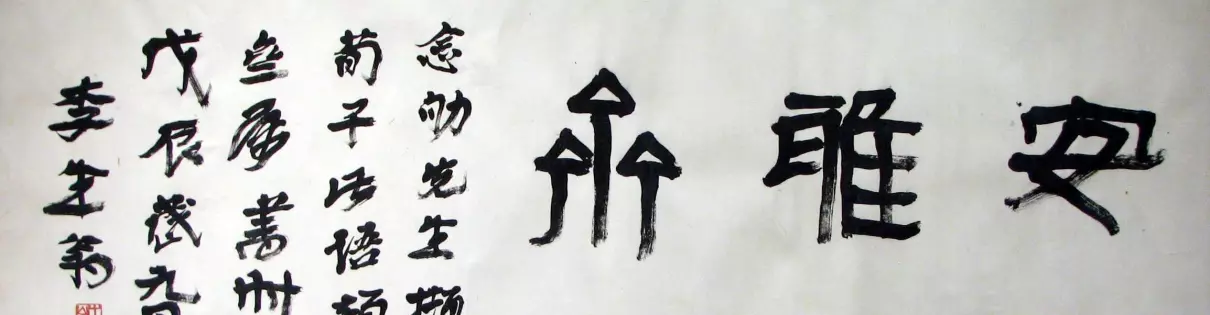

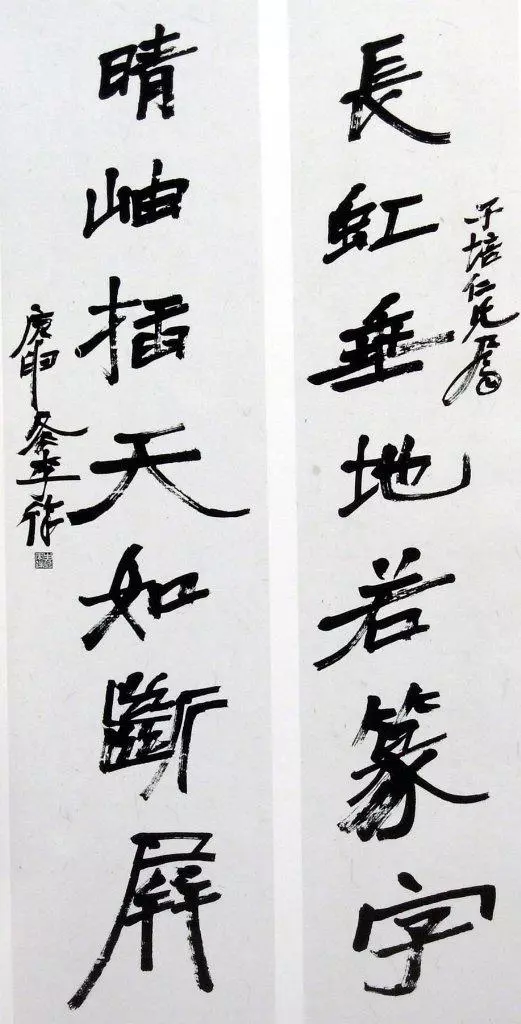

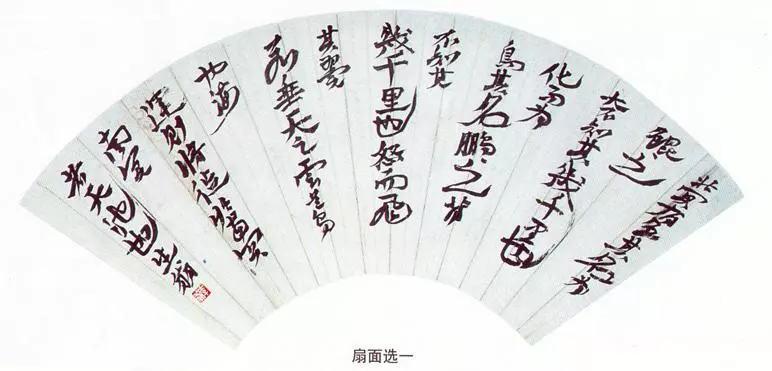

徐生翁的书法经历了漫长的发展阶段,可以大致划分为“李徐”、“李生翁”和“徐生翁”三个阶段。在“李徐”阶段,他的作品虽形成了独特风格,但在用笔上存在问题,线条过于简单,缺乏韵味。而在“李生翁”阶段,他的线条变得浑厚饱满,字势更为方阔,字字独立,结构更加紧密,显示出明显的改进。晚年的“徐生翁”阶段则呈现出更为丰富的用笔,线条简短凝练,单字结构更加凝聚,章法趋于固定化、风格化。

虽然前两个阶段的作品存在一些不足,但大局生动,给人留下深刻印象。而最后一个阶段,则更为成熟,尽管有机械复制的苗头,但依然展现了徐生翁的个人风采。

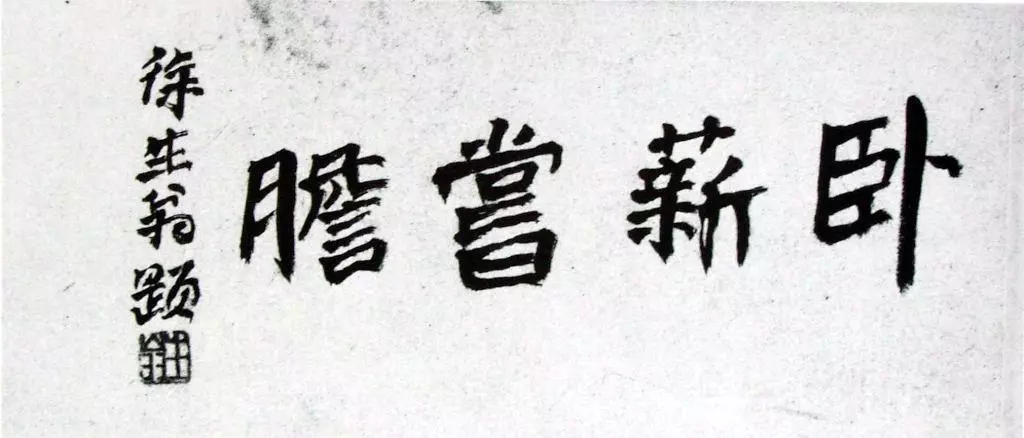

徐生翁的书法之所以引人注目,不仅在于其技术语言的个人化,更在于其极具想象力的风格。他在师承汉魏碑刻的同时,大胆创新、自成一派。他的用笔凌厉有力,单字结构执拗奇绝,斩钉截铁,充满爆发力,使观者难以忘怀。

然而,徐生翁的真正价值不仅在于他的艺术成就,更在于他对环境的超越。与其他书法家不同,他一生几乎未踏出绍兴地区,居住在乡野。这样的条件和经历在艺术家身上几乎是不可思议的,但徐生翁以他的成就证明了这种不可思议。他的成功有几个关键因素:

首先,徐生翁矢志于书法,心无旁骛。他表示对书画的学习不欲专从碑帖古画中寻求灵感,而是从各种事物中汲取笔法材料,包括木工、泥水匠、石工,以及诗歌、音乐等。这种对外在自然与社会事物的不断探索,让他能够在创作中找到印证,形成独特的艺术直觉。

其次,徐生翁在乡野生活中并未陷入狭隘的局限。尽管居住在乡村,但他通过与外界的交流,与绍兴文艺界和其他艺术家保持联系。他的广泛学习和不断开阔的视野,使他能够在艺术上取得更多的营养。

第三,徐生翁坚持自我。他没有被乡野生活所束缚,而是凭借内心的高贵支持着自己。在晚年,他甚至决定烧毁那些不满意的作品,展现出对自己的严格要求和自尊自励的态度。

徐生翁的例子对那些在困境中坚持的书法人是一盏明灯。他的故事告诉我们,即便身处偏僻之地,即便环境不尽如意,只要坚守初心,不断超越自我,就能在书法的道路上独树一帜,成就卓越。