年末,上海老牌文学杂志《收获》有个固定动作——出全年合订本。代表今年厚厚文学“收获”的合订本一直有不少拥趸。今年,编辑部犯了难,全年6期双月刊中,有3期接近脱销。

合订本“合”不起来,这一甜蜜的烦恼,不是一日之功,显现的是多年耕耘的长尾效应。

1957年由巴金、靳以创办于上海的《收获》,是新中国第一本大型文学双月刊,依托这座海纳百川的社会主义现代化国际大都市,坚守文学品格,“把心交给读者”。记者走进《收获》编辑部感知到的种种气象,或许能成为打造上海文化品牌的一个观察窗口,作为“上海样本”之一,给予启发,也带来鼓舞。

收获首发,打破“酒香不怕巷子深”

记者了解到,脱销的3期杂志分别是今年1、3、5期。为什么这几期杂志受欢迎?以第3期为例,主打的是名家毕飞宇“十年磨一剑”的长篇《欢迎来到人间》,第1期是茅奖作家陈彦的《星空与半棵树》,第5期则为贾平凹最新作品《河山传》。

“内容为王”一直是《收获》的核心竞争力,但有了名家精品佳作,并不意味着可以“躺”着等读者。

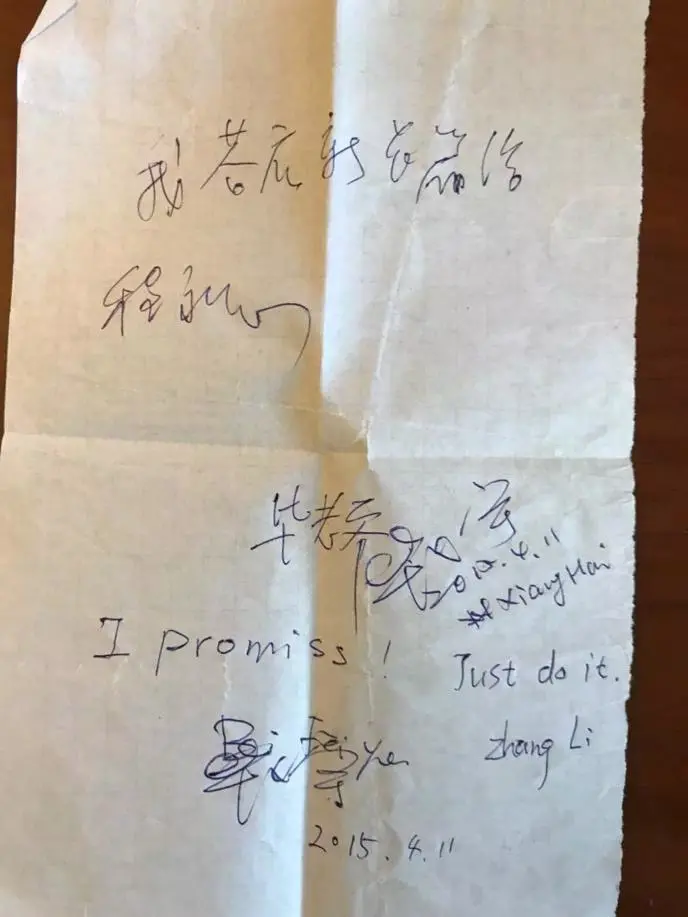

为《欢迎来到人间》,《收获》铺了一个“梗”。当时,主编程永新在朋友圈晒出了一张“纸巾合同”。

这张“合同”背后的故事要追溯到2015年,毕飞宇到上海和朋友吃饭。毕飞宇多年未有长篇发表,但朋友都清楚,毕飞宇在“憋”一个新作品。

酒过三巡,程永新对毕飞宇说:“你的新长篇要给我啊!”毕飞宇喝“上了头”,立刻答应下来。

程永新拿出一张餐巾纸,在上面写下“我答应新长篇给程永新”,毕飞宇在纸上签了自己的名字,还写了行英文“I Promise”。在场的还有陈丹燕、张莉等其他作家。张莉也在纸上写了句“Just do it”。

“纸巾合同”八年后,《欢迎来到人间》终于来到人间。

一份字数短、履约时间长、载体与众不同的“合同”,为这部新长篇带来先声夺人的传播效应。

9月,第5期杂志贾平凹的新作《河山传》在西安举办分享会,为“收获首发”系列活动打响头炮。此后,11月,阿来“万物生”专栏和杜阳林《立秋》首发分享会在成都举办。12月,集聚数十位当代著名诗人和诗评家的“明亮的星”专栏首发活动在武汉举行。

一本杂志办作品首发活动,堪称《收获》创举。在上海市委宣传部的专项资金支持下,近年来,《收获》不断加大对中国优秀长篇小说遴选和推举的力度。《收获》正刊和与上海文艺出版社合作的“长篇小说专号”书刊互动,保证全年密集推出16部高质量的重磅长篇小说。今年第十一届茅盾文学奖的10部提名作品中,有4部为《收获》首发,《千里江山图》最终获奖。

与新人群、新传播方式的“双向奔赴”

多年采访中,记者观察到,作为老牌杂志,《收获》与新人群、新的传播方式的“双向奔赴”,其实已经布局多年。

今年5月,围绕“收获文学榜”开展的“收获65周年庆典暨收获系列新书首发典礼”在上海举办,莫言、余华、苏童、毕飞宇等近70位中国当代作家来到现场,被誉为“中国顶级文学盛会”。两小时现场直播,引来逾百万读者观看,抖音直播间当天显示379万人次在线,登上同城热点榜TOP8,其他直播平台观看人数达到104万。

各个“微”端的运营,成为编辑们在“看稿子”之外的新“日常”。在编辑部副主任吴越看来,这是文学编辑直接感知时代脉搏、读者需求的一个切口,“对编辑的‘触觉’也是一种帮助,可以看到很多来自读者质朴而天才的共鸣。”

“青年作家小说专辑”是《收获》杂志坚持至今的特色,今年推出10位年轻作家的作品,史玥琦《夜游神》以出人意料的变形叙述,挖掘被时间所冰冻的真相;武茳虹《河桥孝子》在奇迹般的死去活来中显现生命的内在哲理;邵栋《白鲟》简约克制,龚万莹《鲸路》狂歌当哭,李嘉茵《当他谈起冰的沉默》、林戈声《奔流到海》、陈小手《渡渡鸟》等也以迥然不同的文学风格,显示90后作家暴雨过境般的创作勇气和实绩。

今年,程永新担任文化类综艺节目《我在岛屿读书》两季常驻嘉宾,“文坛老友记”在观众中取得好口碑。一个有意思的现象是,每当节目播出,《收获》微店销量总会上扬。“过去杂志很少有直接面对读者的平台,现在,微店就能为我们勾勒用户画像,还能看到读者的直接评价。”谢锦说。

程永新则希望,通过《收获》公众号、收获App、收获文学榜等平台和内容的尝试,让《收获》创造一个更新的接地气的形象。比如收获App,就要与纸刊形成错位与互补,推荐更多年轻作者和适合电子阅读的作品。

在微信、微博、豆瓣、小红书……未来会更频繁地见到《收获》的身影,将厚积的文学滋养点滴融于每一次推送与互动中,这是《收获》编辑部的共识——内容与传播,必须“两条腿走路”。

回到因为3期杂志脱销而凑不齐的合订本,编辑部想了一个聪明的办法,合订本还是会有,敬请期待。