溪口童年

“武岭突起于剡溪九曲之上,独立于四明群峰之表,作中流之砥柱,为万山所景仰······岭之上,古木参天,危崖矗立。其下有溪,流水潆洄,游鱼可数······隔溪之绿竹与岭上之苍松,倒映水心,澄澈皎洁,无异写真······.”这篇《武岭乐亭记》,不知是谁的手笔,被选为中学国文教材。它的地位,不下于《桃花源记》或《兰亭序》,文字好坏其次,编辑人有个很积极的用心,灌输下一代,那是龙的故乡。

人杰地灵,即使是刘邦的故乡苏北沛县,朱元璋的祖籍安徽凤阳,经过文士们的彩笔,都可涂绘成此景只应天上有的人间胜境。配合风水先生阴阳八卦之说,英豪降世非此莫属。

“中国古代贤哲每认为人类领袖常生于崇山与清泉之间,而就吾人所知者,蒋总统实生于如是之环境中,此殆因生于地势高峻之人常是强毅的性型,较生于低地者更适于领袖的地位。”写官书《蒋总统传》的董显光先生,就这么牵强附会地,大倡其领袖与环境的高论。

其实,这种逻辑推演,科学的成分少,玄学的成分多,和许多编造的领袖轶事一样,不值智者一笑。溪口诚然山环水抱,景色秀丽,但在一九二七年前,无籍籍名,就是徐霞客先生再世,他的游踪,也到不了这四明余脉的奉化。

传说那个会书法的王羲之,曾隐居剡溪,婉辞晋帝的征召,吴越王钱镠在此驻跸,那也仅止于“传说”。然而,溪口与蒋氏王朝或国民党的兴亡,息息相关,却是不争的事实。前后三次下野,蒋先生总喜欢到奉化躲起来,装扮成陶渊明式的隐士,再盘算着东山再起。

写经国传,只能随俗,需先从时、地、人寻根开始。

溪口清末隶属禽孝乡,一九二八年,蒋任北伐军总司令时期,改溪口乡。隔了七年(一九三五年),改称溪口镇。

蒋姓为溪口大族,全镇九百余户,蒋姓占了五百,可见族众之一般。

蒋家源从奉化三岭迁修峰岭,再迁至溪口落户。蒋经国的祖父蒋明火,又名肇聪,字肃庵,即我们熟悉的肃庵公,在溪口镇上经营玉泰盐铺,卖些粮食、烟酒、食盐、杂货等。盐铺首创于蒋斯千,又称玉表公。洪杨之乱后,奉化遇难,蒋家家产毁于一旦,蒋老先生生财有道,和官府挂钩,经营起盐业买卖(清朝,盐是专卖商品),家庭经济日渐富裕起来。

一八九四年,老人去世,肇聪继承衣钵。肃庵公秉性刚直,处事公正,更好排解乡里纷争,热心公益事业,但人生苦短,只活了五十四岁,而婚娶频繁,先后结了三次婚。原配徐氏,生一子一女,子名周康,号介卿,女名瑞春。徐氏病故,续娶孙氏为继室,不久亦病故,乃娶王采玉女士为填房。

说到王太夫人,颇有段来历。唐瑞福、汪日章合写的《蒋介石的故乡》,交代的清清楚楚,抄录如下:

“玉泰盐铺有个老伙计王贤东,是奉化葛竹村人,在玉泰盐铺二十多年,颇得蒋明火的信任。王贤东有个堂妹王采玉,年轻守寡,在葛竹庵带发修行,精于女红,并粗通文字,能诵《楞严经》、《金刚经》等经卷,经王贤东说娶撮合,还俗再嫁蒋明火为继室,她就是蒋介石的生身母亲。”

原来王采玉女士,做过寡妇,做过尼姑,却和唐人所绘影绘声的“河南郑三发子”,搭不上半点关系。

沈醉所著《戴笠其人其事》那一段,更是事出有因,查无实证。梅开二度的王采玉,共生二子一女,大儿子周泰,乳名瑞元,又名介石,后改中正,小儿瑞青,六岁天折,女名瑞莲,嫁玉泰盐铺学徒竺芝珊为妻(竺于一九七一年八月二十日死在台湾交通银行董事长任内)。肇聪先生病故,蒋介石时年九岁,“一门孤寡,无可依靠”。《报国与思亲》文中说:“当时清廷政治腐败,胥吏豪绅依附权势作恶,我家人丁单薄,遂成为凌虐胁迫对象,没有一日安宁,曾经为田赋征收,被强迫摊派役使。”《哭母文》说:“地方上没有仗义执言的人,族人和亲戚们也多袖手旁观,我家母子含愤忍痛,悲苦情况,无法比喻。”

蒋介石同父异母的长兄锡侯,趁父亲去世,赶快另立门户,王太夫人茕孑无依,抚孤携幼的处境,可想而知。受此刺激,是促成蒋尔后向外发展,东渡日本的重要因素。

王太夫人忍气吞声,一面诵经念佛,求取心灵的安宁,一面望子成龙,严加督促蒋介石的学业。一九O一年,蒋十五岁,“以门祚式微”的原故,“早为完娶”。新娘毛福梅,是岩头村毛鼎和的女儿,家里开祥丰杂货店,家道小康。毛福梅这年十九岁(生于光绪九年十一月二日),比蒋大四岁。女大于男,蒋成了一个不折不扣的小丈夫。可是在当时的风俗,稀松平常。迷信习俗上认为“四年合局,大吉大利。”

他们的婚姻,是当时时代的产物,等时移势易,不免沦为时代的牺牲者,终毛福梅的一生,喜剧开始,悲剧终场。

蒋与她结婚,凤凰于飞的时间,少之又少,只蒋在宁波从师顾清廉(讲学于群城箭金学堂)读书时,福梅伴随半年多,以后蒋进保定,出东洋,奔走国内外,回溪口的日子,屈指可数。但毛福梅的出身,来自封建门第。在传统中国的礼教束缚之下,讲究三从四德,对丈夫除了百依百顺,就是孝敬婆婆。大概受王太夫人的感染,虔诚信佛,日夜吃斋,丰镐房楼上经堂内供奉观音大士像。农历初一,月半均为斋期,附近江口白雀寺的当家静悟,雪

窦寺方丈大胜、静培,都成了丰镐房斋期的常客。

蒋介石呢?婚后第四年(一九O五年)听从顾清廉的话,“青年欲大成求新,当出洋留学异邦。”东渡日本,拟进陆军学校未果,因为需要保送,折返华北,入全国陆军速成学堂(保定军校前身)。翌年冬,考取留日试,再去扶桑,先入振武学校,一九O九年升入冈外史为师团长的野炮第十九联队为士官候补生。

回到中国的政治大环境,可用“山雨欲来风满楼”来形容。慈禧和光绪,相继归天,而且一前一后,传说是那个老女人下的毒手。爱新觉罗的后裔,奄奄一息,以紫禁城为代表的帝王权力发号中心,仅剩下那面褪了色的龙旗。新登基的溥仪皇帝,这年才五岁,少不更事,离不开摄政代劳,于是垂帘的垂帘,听政的听政,可把隆裕太后和亲王载沣忙成一团。

革命党人的行动,愈来愈烈,虽然历年举事,均遭受无情的打击,惨痛的失败,以孙中山为首的革命党人,却屡仆屡起,非“驱逐鞑虏,复兴中华”不可。就在这一年,广州的新军,尚举了事。帝国主义的侵略,随着满清内外交困的形势,变本加厉,日本把朝鲜占为己有,设置总督。

不管时代多么震荡,对奉化溪口镇上的小民,却丝毫没有什么冲击。中国农民,世代耕种,但求温饱,对政治的变迁,国族的兴亡,一向非常冷淡。倒是镇上毛氏媳妇添丁的事,泛起微微的涟漪。

蒋经国正确的出生日期,是一九一O年的三月十八日,山区桃李争艳的初春时际。那年头,没有妇产科医院,只有接生婆,接生婆移樽就教,所以,经国的出生地,即溪口素居(即丰镐房)。迎接麟儿,祖母王太夫人最兴奋,这些年,海天遥隔,不大看得见儿子,能早点抱孙子,心理上是一大慰藉。从此有人承继烟火,该是观音菩萨的恩赐,是虔诚祈祷的结果。和婆婆分享这个快乐的是毛福梅女士,自奉父母之命,媒妁之言,九年前,于归到溪口蒋家,她的唯一任务,好象是为侍候婆婆和顽童丈夫而来,等丈夫稍微成熟,他又负笈远游,天各一方,饱尝分离的苦楚。孩子降世的意义,特别是个男孩,不仅精神上有个寄托,且多一层保障,免得丈夫将来变心,借口“无后”,搞纳妾再娶等把戏。

孩子乳名建丰,号经国。望文生义,长大了,希望将来成经国济世之才。在当时,不过一种即兴的灵感,自没有人料到,六十五年后,成为台湾的一号强人。包括孩子的父亲在内,不过留日洗马的吴下阿蒙。

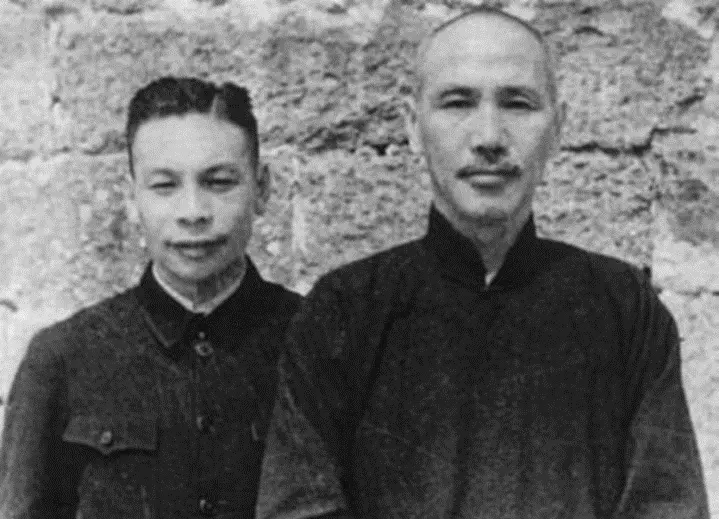

因蒋介石滞留东瀛,关于经国的血缘关系,乃有种种无稽的传说。甚至说是伯父蒋锡候的儿子,过继至蒋介石名下。一项最有力的佐证是,经国的举止仪容,极少酷似乃父,身材短小,眉宇间,更缺乏父亲的英俊潇洒。