徐州古称彭城,云龙山乃是徐州市区一处名山。刘邦、刘裕、苏轼、董其昌、乾隆、郁达夫、毛泽东、蒋介石、李可染等名人都登临过此山。当然登临云龙山次数最多、吟诗作赋最多的也当属苏东坡了,他在任徐州太守时所作《放鹤亭记》这样描写云龙山“春夏之交,草木际天;秋冬雪月,千里一色;风雨晦明之间,俯仰百变” 放鹤亭为宋神宗元丰年间春张天骥所建。张天骥自号云龙山人,又称张山人。他在山上建一亭,并养两只仙鹤,隐居山上。苏轼在徐州任太守期间,常率宾客在亭中饮酒,和张天骥交成好友。于元丰元年十一月,苏轼写了一篇《放鹤亭记》。这篇《放鹤亭记》被选入清人所编《古文观止》里,因而放鹤亭名声大噪。 是年秋,我又来到阔别好久的徐州城。约了几个旧时同窗,穿过景区大门,拾级而上,凉风习习。虽是盛夏,山中却毫无闹市中的炎热,是避暑佳处。

约行十分钟,到得一曲径通幽处,中间一道小圆门,周边围墙,黄墙青瓦,正中写道,“张山人故居”。于是上了台阶,闪进山人故居。里则视野开阔,土地平旷,屋舍俨然,周边芳草佳木,郁郁葱葱,有修竹苍松、古井院落。东侧是放鹤亭,飞檐丹楹。西侧饮鹤泉,是一处古井,再前行,则是招鹤亭,砖木结构,小巧玲珑。游人往来其间,憩于招鹤亭中,极目远眺,只见三面环山,东望则是徐州市区。“彭城之山,冈岭四合,隐然如大环,独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺。” 此君贬谪徐州后,政治失意引发了他的消极情绪,故寄情于山水,作《放鹤亭记》,表达了他出世的思想,即南面为君不如隐居之乐。

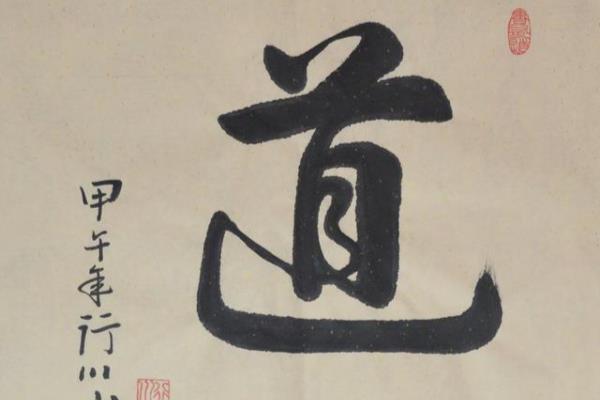

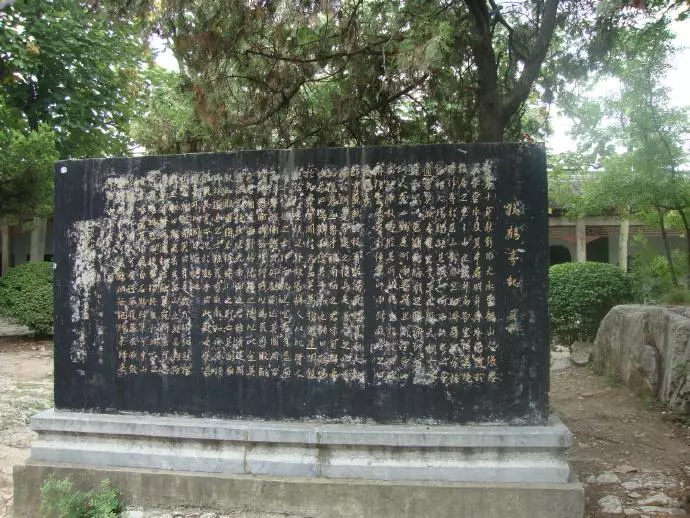

沿着古人的遗迹环视四周,在招鹤亭前一处碑文刻有张山人放鹤、招鹤之歌,反复观摩、吟咏,叹嗟徘徊,久久不愿离去。东坡山人之心绪萦绕周边,仰观宇宙之大,慨叹人生之须臾。继而凉风又起,略近黄昏,故速速归去。

是夜,在梦中我依稀见到苏东坡、张山人在放鹤亭中饮酒赋诗,轻轻摩挲着仙鹤洁白的羽毛,一边沉郁放达的吟唱着“鹤飞去兮,西山之缺……归来归来兮,西山不可以久留。“

附:放鹤亭记 苏轼 熙宁十年秋,彭城大水。云龙山人张君之草堂,水及其半扉。明年春,水落,迁于故居之东,东山之麓。升高而望,得异境焉,作亭于其上。彭城之山,冈岭四合,隐然如大环,独缺其西一面,而山人之亭,适当其缺。春夏之交,草木际天;秋冬雪月,千里一色;风雨晦明之间,俯仰百变。 山人有二鹤,甚驯而善飞,旦则望西山之缺而放焉,纵其所如,或立于陂田,或翔于云表;暮则欲东山而归。故名之曰“放鹤亭”。 郡守苏轼,时从宾佐僚吏,往见山人,饮酒于斯亭而乐之。挹山人而告之曰:“子知隐居之乐乎?虽南面之君,未可与易也。《易》曰:‘鸣鹤在阴,其子和之。’《诗》曰:‘鹤鸣于九皋,声闻于天。’盖其为物,清远闲放,超然于尘埃之外,故《易》《诗》人以比贤人君子。隐德之士,狎而玩之,宜若有益而无损者;然卫懿公好鹤则亡其国。周公作《酒诰》,卫武公作《抑戒》,以为荒惑败乱,无若酒者;而刘伶、阮籍之徒,以此全其真而名后世。嗟夫!南面之君,虽清远闲放如鹤者,犹不得好,好之则亡其国;而山林遁世之士,虽荒惑败乱如酒者,犹不能为害,而况于鹤乎?由此观之,其为乐未可以同日而语也。” 山人欣然而笑曰:“有是哉!”乃作放鹤、招鹤之歌曰:鹤飞去兮,西山之缺。高翔而下览兮,择所适。翻然敛翼,宛将集兮;忽何所见,矫然而复击。独终日于涧谷之间兮,啄苍苔而履白石。鹤归来兮,东山之阴。其下有人兮,黄冠草屑,葛衣而鼓琴。躬耕而食兮,其馀以汝饱。归来归来兮,西山不可以久留。 元丰元年十一月初八日记